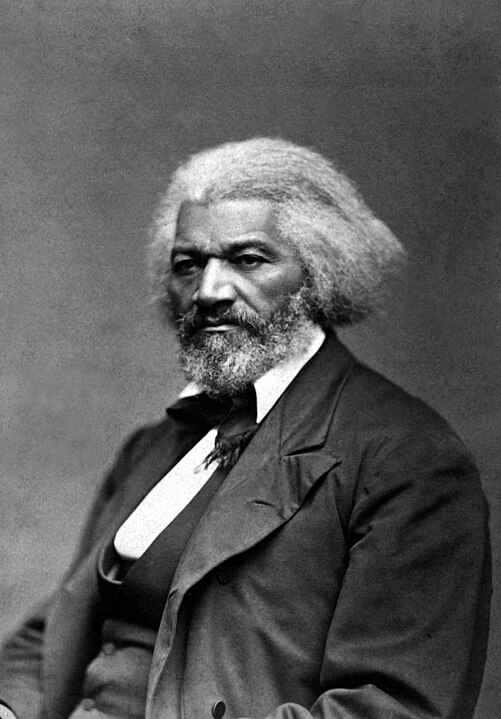

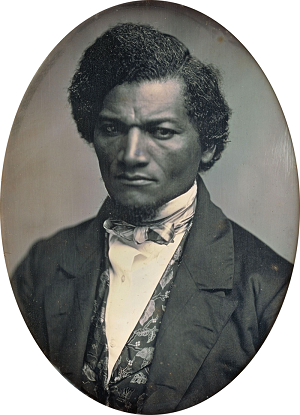

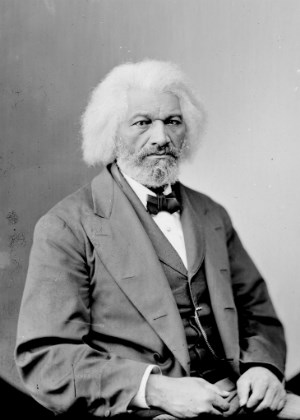

Frederick Douglass

Letter to Thomas Auld (1848)

Link to the original text:

Frederick Douglass

This short introductory text is taken from the Story of the Week webpage of the Library of America:

In September 1848, ten years after he had escaped from slavery and two years after he had purchased his freedom for roughly $1,250, Frederick Douglass printed in North Star, the abolitionist newspaper he had founded the previous year, an open letter to his former master Thomas Auld. The document “is one of the strangest pieces in the literature of American slavery,” acknowledges biographer William S. McFeely, who points out that some of the actions attributed to Auld personally were actually committed by relatives, overseers, or nearby plantation owners. In Douglass’s letter, “Auld is made to stand in for all slaveholders.”

The Aulds appear to have closely followed the career of the most famous person ever to have lived in their household. “One of the most interesting items in the Maryland State Archive,” McFeely adds, “is a copy of Narrative of the Life of Frederick Douglass with marginal comments—more perplexed than angry—written by a member of the Auld family who went through that book noting where it errs as to fact.” Thus, it is nearly certain that Douglass’s open letter, later reprinted in 1855 as an appendix to his best-selling My Bondage and My Freedom, made its way to the target.

In October 1859, after giving a lecture in National Hall (Philadelphia), Douglass received a message revealing that Amanda Sears, the daughter of Thomas Auld, had been in the audience. Included was the address of her husband’s business in West Philadelphia. As Douglass later recounted in his Life and Times, the two men soon met, but John Sears was reluctant to allow a reunion with his wife because the former slave “had done his father-in-law injustice, for he was really a kind-hearted man, and a good master.” Douglass responded “that there must be two sides to the relation of master and slave, and what was deemed kind and just to the one was the opposite to the other.” After a lengthy conversation, Sears agreed to host him at home the next day. Although Douglass had not seen Amanda Auld Sears since she was a child of six or seven, he recognized her immediately in the crowd gathered in the family parlor, whereupon “Amanda made haste to tell me that she agreed with me about slavery, and that she had freed all her slaves as they had become of age.” They both reminisced about her mother, who had died while she was a child and whom Douglass always recalled fondly in his writings. Douglass and Amanda Sears kept in touch, seeing each other on at least two more occasions before her death in 1878.

Soon after that first meeting, Thomas Auld visited Philadelphia, learned of the reunion, and told John Sears “he had done right” in welcoming Douglass to his house. And finally, in June 1877, after his appointment to the position of U.S. Marshal of the District of Columbia, Douglass traveled to Baltimore and his old home of St. Michaels. Once there he received an invitation from his “old master,” now infirm and eighty-two years old. Composing himself after both men had become “excited by deep emotion,” Auld said, “Frederick, I always knew you were too smart to be a slave, and had I been in your place I should have done as you did.” For his part, Douglass apologized for his error (included in the open letter and elsewhere) in blaming Auld for the treatment of his grandmother. Auld responded, “I never owned your grandmother; she in the division of the slaves was awarded to my brother-in-law, Andrew Anthony; but [after he learned about her condition from Douglass’s writings] I brought her down here and took care of her as long as she lived.” The entire meeting between former slave and former master lasted only twenty minutes.

Thomas Auld lived another three years, and his death was noted in the Baltimore Sun. As Leigh Fought, author of a forthcoming volume on Douglass, has written, “Thomas Auld may be one of the few former slaveholders whose obituary named one of his former slaves and indicates that he, the owner, was renowned for owning that particular slave.”

Carta a Thomas Auld

A Thomas Auld

3 de septiembre, 1848

Señor:

La extensa e íntima, aunque en absoluto amistosa, relación que perduró infelizmente entre usted y yo me lleva a esperar que no tendrá problema en dar cuenta de la gran libertad que me tomo, ahora, al dirigirme a usted de forma tan abierta y pública. Es posible que el mismo hecho logre evitarle cualquier sorpresa desagradable que pudiera experimentar al hallar, una vez más, su nombre junto al mío, en cualquier situación que no sea un anuncio con detalles precisos sobre mi persona y en el que se ofrezca una cantidad ingente de dinero por mi detención. Al arrastrarlo así, otra vez, frente al público, soy consciente de que me someteré a un nivel nada insignificante de censura. Posiblemente se me acuse de tener un desprecio injustificable, si no deliberado e irresponsable, por los derechos y el decoro de la vida privada. Tanto en el Norte como en el Sur, hay quienes mantienen un respeto mucho mayor por los derechos meramente convencionales que por los derechos personales y esenciales. No son pocos en nuestro país los que, careciendo de todo escrúpulo a la hora de arrebatar al trabajador el fruto obtenido con tanto esfuerzo y paciente labor, quedarán espantados por la forma sumamente indelicada de invocar su nombre en público. Creyendo que esto es así, y con el deseo de atender a toda objeción razonable o posible en torno a mi conducta, declararé con franqueza los fundamentos sobre los que me justifico, tanto en este caso como en cada ocasión previa en la que haya considerado adecuado mencionar su nombre en público. Todos convendrán en que un hombre culpable de hurto, robo u homicidio ha perdido el derecho a la discreción y a una vida privada, y en que la comunidad tiene el derecho de someter a tales personas a la exposición más absoluta. Sin importar cuánto deseen retirarse o busquen esconderse u ocultar sus acciones del escrutinio popular, el pueblo tiene el derecho de indagar y de exponer su conducta para que se investigada por los tribunales nacionales apropiados. Señor, usted sin duda aplicará de manera adecuada estos principios tan ampliamente aceptados y verá con facilidad bajo qué luz estimo su persona. No manifestaré, por lo tanto, un ánimo iracundo, refiriéndome a usted con insultos. Sé que es un hombre de cierta inteligencia, y que bien puede determinar el grado preciso de estima que guardo por su carácter. Por ende, tal vez adopte un lenguaje que a otros les resulte indirecto y ambiguo, pero que usted sabrá comprender muy bien.

He elegido este día para dirigirme a usted porque es el aniversario de mi emancipación; y por desconocer una forma mejor, me veo llevado a esto como la manera óptima de celebrar este acontecimiento en verdad importante. Hace apenas diez años de esta hermosa mañana de septiembre, aquel sol radiante me contemplaba como un esclavo —un objeto pobre, degradado— que temblaba al son de su voz, que lamentaba ser un hombre y deseaba ser una bestia. La esperanza de poder escapar sano y salvo de sus garras, que yo había albergado durante semanas, se enfrentó vigorosamente, en ese último momento, con las nubes oscuras de la duda y el miedo, provocando que todo mi ser se estremeciera y que mi pecho jadeara por la feroz disputa entre la esperanza y el temor. No tengo palabras para describirle la profunda agonía que experimentó mi alma esa mañana (pues me fui de día) que jamás olvidaré. Estaba saltando al vacío. Las probabilidades, hasta donde podía determinar con la razón, eran decididamente contrarias a la empresa. Todos los actos preliminares y las precauciones que había tomado salieron mal. Me hallaba como quien va a la guerra sin armas: diez probabilidades de derrota contra una de victoria. Uno en quien había confiado y uno que me había prometido asistencia, aplastados por el temor a la hora de la prueba, me abandonaron, dejándome así toda la responsabilidad del éxito o del fracaso. Usted, señor, jamás podrá comprender mis sentimientos. Al reflexionar sobre ello, apenas puedo creer que haya pasado por una situación tan difícil. Por más difícil que haya sido, y así de sombría como era la perspectiva, sean las gracias para con el Altísimo, que es siempre el Dios de los oprimidos, por aquel momento que habría de determinar toda mi trayectoria terrenal. Su gracia fue suficiente, yo estaba decidido. Aproveché esa oportunidad única, tomé la marea de la mañana en pleamar, y un hombre libre, joven, activo y fuerte es el resultado.

Muchas veces pensé que querría explicarle los fundamentos con los que justifico el haber huido de usted. Me siento casi avergonzado de hacerlo ahora, pues ya debe de haberlos descubierto usted mismo. Daré, sin embargo, una mirada rápida sobre ello. Cuando era apenas un niño de unos seis años, me imbuí de la determinación de escapar. El primer esfuerzo mental de mi parte que ahora recuerde fue un intento por resolver el misterio: ¿por qué soy un esclavo?, y con esta pregunta mi mente juvenil se mantuvo preocupada muchos días, sintiendo un peso en algunos momentos mayor que en otros. Cuando vi al negrero azotar a una esclava hasta hacerle sangrar el cuello y oí sus gritos lastimeros, me fui a una esquina de la valla, lloré y medité sobre el misterio. Por cierto medio, no sé cómo, había alcanzado cierta idea de Dios, el Creador de toda la humanidad, de negros y blancos, y de que había hecho a los negros para servir a los blancos como esclavos. De cómo podía haber hecho esto y ser bueno, no tenía idea. No me satisfacía esta teoría que responsabilizaba a Dios por la esclavitud, pues me dolía sobremanera, y lloré por ella mucho y en repetidas ocasiones. Una vez, quien fue su primera esposa, la señora Lucretia, me oyó cantar y me vio derramar lágrimas; me preguntó cuál era el problema, pero yo tenía miedo de decirlo. Me desconcertaba este asunto, hasta que una noche, sentado en la cocina, oí a algunos de los esclavos más viejos hablar sobre sus padres, que habían sido arrebatados de África por hombres blancos y vendidos aquí como esclavos. Todo el misterio quedó resuelto de golpe. Muy poco después, mi tía Jinny y mi tío Noah escaparon, y el gran alboroto que hizo al respecto su suegro llevó a que me enterara, por primera vez, de que existían estados libres, así como estados esclavistas. Desde entonces, decidí que algún día escaparía. Sobre la moralidad del acto, propongo lo siguiente: yo soy yo; usted es usted; somos dos personas distintas, dos personas iguales. Lo que usted es, yo soy. Usted es un hombre y también yo lo soy. Dios nos creó a ambos y nos hizo seres separados. No estoy atado por naturaleza a usted, ni usted a mí. La Naturaleza no hace que su existencia dependa de mí o que la mía dependa de usted. No puedo andar con sus piernas ni usted con las mías. No puedo respirar por usted, ni usted por mí; debo respirar por mí mismo, y usted por usted mismo. Somos personas distintas, y ambos estamos dotados por igual de las facultades necesarias para nuestra existencia individual. Al abandonarlo, no tomé nada más que lo que me pertenecía, y en modo alguno reduje sus medios para ganarse la vida en forma honesta. Sus facultades siguieron siendo suyas, y las mías se volvieron útiles para su legítimo dueño. Por lo tanto, no veo nada malo en ninguna parte de la transacción. Sí, es cierto, me fui en secreto, pero eso fue culpa suya más que mía. De haberlo hecho parte del secreto, usted hubiera dado por tierra con mi cometido; de no haber sido por eso, en verdad le hubiera comunicado con mucho gusto mi intención de irme.

Tal vez quiera saber cómo me sienta mi condición actual. Soy libre de decir que la prefiero, con mucho, respecto del lugar que ocupaba en Maryland. Yo, sin embargo, no tengo ningún prejuicio contra el estado como tal. Su geografía, clima, fertilidad y frutos son tales que pueden hacer de aquel lugar una morada muy deseable para cualquier hombre; y de no ser por la existencia de la esclavitud, no resultaría imposible que volviera a residir en ese estado. No es que ame menos Maryland, sino que amo más la libertad. Le sorprenderá saber que la gente del Norte trabaja bajo la extraña ilusión de que, si los esclavos se emanciparan en el Sur, irían en tropel al Norte. Esto dista tanto de ser verdad que, de ocurrir aquello, usted volvería a ver muchos rostros viejos y familiares de vuelta en el Sur. El hecho es que aquí son muy pocos los que no volverían al Sur si acaeciera la emancipación. Queremos vivir en nuestra tierra de nacimiento y que nuestros huesos reposen junto a los de nuestros padres. No es sino un intenso amor por la libertad personal lo que nos mantiene lejos del Sur. Con tal de tener esto, la mayoría de nosotros viviría a base de un mendrugo de pan y un vaso de agua fría.

Frederick Douglass en 1852

Desde que lo abandoné, he tenido una experiencia muy rica. Ocupé lugares que jamás hubiera soñado cuando era un esclavo. Pasé tres de los diez años desde que lo dejé como un trabajador común en los muelles de New Bedford, Massachusetts. Fue allí donde gané mi primer dólar libre. Era mío. Podía gastarlo como me placiera. Podía comprar jamón o arenque con eso, sin pedirle nada a nadie. Aquel fue un dólar preciado para mí. Seguro recordará cuando yo solía ganar siete u ocho, incluso nueve dólares a la semana en Baltimore, y usted me quitaba cada centavo el sábado a la noche, diciendo que yo le pertenecía, así como mis ganancias. Jamás me agradó esa conducta de su parte: me resultaba un tanto vil, en el mejor de los casos. Yo jamás lo hubiera tratado así. Pero omitamos eso. Yo me sentía un poco extraño al contar dinero a la manera de Nueva Inglaterra cuando apenas llegué a New Bedford. Creo que me delaté varias veces. No me daba cuenta de que decía phip, en lugar de cuatro centavos; y en una ocasión, un hombre hasta llegó a acusarme de ser un fugitivo, y acto siguiente cometí la torpeza de convertirme en uno al huir de él, pues tenía mucho miedo de que tomara medidas para devolverme a la esclavitud, una condición que entonces me generaba más horror que la muerte.

Pronto, sin embargo, aprendí a contar dinero, así como a ganarlo, y me fue de maravillas. Me casé poco después de abandonarlo: de hecho, me había comprometido antes de irme. Lejos de que mi prometida se volviera una carga, fue una verdadera compañera. Ella fue a una casa como criada y yo a trabajar en el muelle, y aunque tuvimos que esforzarnos muy duramente el primer invierno, jamás fuimos tan felices. Tras permanecer en New Bedford durante tres años, conocí a Wm. Lloyd Garrison, una persona de quien posiblemente haya oído hablar, ya que es bastante conocido entre los esclavistas. Él me metió en la cabeza que yo podría prestar servicio a la causa del esclavo si dedicaba una parte de mi tiempo a contar mis penurias, así como las de los otros esclavos que había alcanzado a observar. Este fue el comienzo de un estado de existencia más elevado que cualquier otro al que hubiera aspirado alguna vez. Me topé con una compañía de lo más pura, iluminada y benevolente que este país pueda ofrecer. Estando entre ellos, jamás me olvidé de usted, sino que se convirtió una y otra vez en tema de conversación, dándole así toda la notoriedad que pudiera. No hace falta que le diga que la opinión que se ha formado de usted en estos círculos dista mucho de ser favorable. Tienen poco respeto por su honestidad y aun menos por su religión.

Pero estaba por relatarle algo sobre mi experiencia tan interesante. No había pasado mucho tiempo desde que comenzara a disfrutar de aquella excelente sociedad a la que me referí hasta que la luz de su excelencia comenzó a ejercer una influencia benéfica en mi mente y mi corazón. Gran parte de mi desdén por las personas blancas se disipó, y sus modales, hábitos y costumbres, tan radicalmente distintos de aquello a lo que me había acostumbrado en las dependencias de las plantaciones del Sur, me encantaron sobremanera, y me generaron un fuerte desprecio por las costumbres burdas y degradantes de mi antigua condición. Por ende, me esforcé en mejorar mi mente y mi comportamiento, para así adaptarme en cuanto pudiera a aquella posición a la que parecía haber sido llamado por la providencia. El paso de la degradación a la respetabilidad fue ciertamente grande, y poder ir de lo uno a lo otro sin trasladar algunas marcas de mi antigua condición es en verdad muy difícil. No quisiera que pensara usted que ya logré despojarme por completo de todas las peculiaridades de la plantación, pero mis amigos aquí, a la vez que sienten un fuertísimo disgusto por ellas, me tratan con esa caridad de la que mi vida pasada me hace en cierto modo merecedor, por lo que mi condición en este respecto es sumamente plácida. En lo que hace a los asuntos domésticos, puedo darme el lujo de tener una morada tan cómoda como la suya. Tengo una compañera laboriosa, excelente, y cuatro niños queridos: la mayor, que tiene nueve años, y tres muchachos buenos, el mayor de ocho, el siguiente de seis y el más pequeño de cuatro años. Los tres mayores ahora asisten con regularidad a la escuela; dos saben leer y escribir y el tercero puede deletrear palabras de dos sílabas con corrección tolerable. ¡Queridísimos pequeños! Todos están en camas cómodas y duermen profundamente, sanos y salvos bajo mi techo. Aquí no hay esclavistas que puedan desgarrarme el corazón, arrebatándomelos de los brazos, o desmoronar los anhelos más profundos de una madre, arrancándoselos del regazo. Estos niños queridos son nuestros, no para explotarlos con el arroz, el azúcar y el tabaco, sino para cuidarlos, respetarlos y protegerlos, y para criarlos con el alimento y el exhorto del Evangelio, para formarlos en la senda de la sabiduría y la virtud y, en tanto que nos sea posible, para volverlos útiles al mundo y a sí mismos. ¡Ah, señor! Un esclavista jamás me resulta un agente del Infierno tanto como cuando pienso en y contemplo a mis niños queridos. Es entonces cuando mis sentimientos se hinchan más allá de lo que puedo controlar. Pretendía mencionar más sobre mi prosperidad y felicidad, pero los pensamientos y las sensaciones que este recuento ha suscitado me vuelven incapaz de seguir adelante en esa dirección. Los crueles horrores de la esclavitud se me aparecen delante con todo su terror espantoso, los quejidos de millones me atraviesan el corazón y me hielan la sangre. Recuerdo la cadena, la mordaza, el látigo sangriento, la sombra de muerte que cubre el espíritu roto del prisionero engrillado, la carga atroz de haber sido arrancado de su esposa e hijos y vendido como una bestia en el mercado. No se diga que esta imagen es producto de la fantasía. Usted bien sabe que en mi espalda llevo marcas provocadas por orden suya; y que usted, siendo nosotros hermanos de la misma iglesia, hizo que esta mano derecha, con la que ahora escribo esta carta, fuera atada con fuerza a la izquierda, y que mi persona fuera arrastrada a punta de pistola, a lo largo de quince millas, desde la zona de la bahía hasta Easton. para ser vendido como una bestia en el mercado, por el supuesto delito de haber pretendido escapar de su dominio. Todo esto y más recordará usted y sabe que es plenamente verdadero, no solo respecto de usted mismo, sino también de casi todos los esclavistas a su alrededor.

En este momento, es probable que usted sea el culpable poseedor de al menos tres de mis queridas hermanas y de mi único hermano en la servitud. Usted los considera su propiedad. Están registrados en su libro contable, o quizás los haya vendido a los traficantes de carne humana, con miras a llenar sus bolsillos siempre hambrientos. Señor, deseo saber dónde y cómo están estas hermanas queridas. ¿Las ha vendido? ¿O siguen bajo su dominio? ¿Qué ha sido de ellas? ¿Están vivas o muertas? Y mi amada abuela, a quien echó como un caballo viejo a morir en el bosque, ¿vive aún? Escriba y cuénteme todo sobre ellas. Si mi abuela siguiera con vida, no le sería de ninguna utilidad, pues para este momento debe de tener casi ochenta años: demasiado anciana como para que la cuide alguien a quien ya no le resulta útil; envíemela aquí, a Rochester, o llévela a Filadelfia, y será la máxima felicidad de mi vida poder cuidarla en su vejez. ¡Ay! Para mí ella fue una madre y un padre: tan así me hizo considerarla su dura labor por mi bienestar. ¡Envíeme a mi abuela, para que pueda cuidarla y protegerla en su vejez! Y a mis hermanas, cuénteme todo sobre ellas. Con gusto les escribiría y me enteraría de todo lo que quiero saber sobre ellas sin molestarlo a usted de ninguna manera, si no fuera por usted y su conducta injusta, que las ha privado por completo de la capacidad de leer y escribir. Usted las ha mantenido en la ignorancia más absoluta, y por lo tanto les ha robado el dulce goce de escribir o recibir cartas de amigos y familiares ausentes. La maldad y la crueldad que ha cometido contra sus semejantes en este respecto es mucho mayor que todos los azotes que haya descargado en mi espalda o la de ellas. Es un ultraje al alma, un ataque al espíritu inmortal, del que deberá dar cuenta ante el tribunal de nuestro Padre y Creador común.

La responsabilidad en la que ha incurrido en este aspecto es en verdad espantosa, y cómo es que puede seguir adelante con esa carga después de tantos años es en verdad asombroso. Su mente debe de haberse oscurecido, su corazón endurecido, su conciencia marchitado y petrificado, o, de lo contrario, hace mucho tiempo ya que hubiera desechado esa carga maldita y buscado consuelo en las manos de un Dios que perdona los pecados. Déjeme preguntarle cómo me miraría a mí si yo, cierta noche oscura y acompañado de una banda de endurecidos malhechores, ingresara a las inmediaciones de su casa tan elegante y arrebatara la persona de su encantadora hija Amanda, la llevara lejos de su familia, amigos y todos los seres queridos de su juventud, la convirtiera en mi esclava, la obligara a trabajar y tomara sus ganancias, la inscribiera en un libro contable como mi propiedad, violara sus derechos personales, encadenara las facultades de su alma inmortal al negarle el derecho y el privilegio de aprender a leer y escribir, la alimentara de mala manera, apenas la vistiera y la azotara en la espalda desnuda de vez en cuando; y algo mucho más horrible, si la dejara desprotegida, una víctima degradada ante la lujuria brutal de capataces demoníacos que contaminaran, mancillaran y arruinaran su alma bella, la despojaran de toda su dignidad, destruyeran su virtud y aniquilaran en su persona las gracias que adornan el carácter de una femineidad virtuosa. Le pregunto cómo me miraría si me comportara así. ¡Ay! El vocabulario de los condenados no incluiría una palabra tan infernal como para expresar su idea de mi maldad provocadora de Dios. Sin embargo, señor, la manera en la que ha tratado a mis amadas hermanas es, en todos los puntos esenciales, precisamente el caso que acabo de suponer. Así de condenable como sería este accionar de mi parte, no sería más que aquello que usted ha cometido contra mis hermanas y contra mí.

Es momento de que concluya esta carta. Ha de oír de mi otra vez a menos que me haga oír de usted. Pretendo utilizarlo como un arma con la que atacar el sistema de la esclavitud, como medio para centrar la atención pública en el sistema y profundizar el horror que sienten por traficar el cuerpo y el alma de los hombres. He de utilizarlo como medio para exponer el carácter de la iglesia y el clero estadounidense, y como medio para conducir a esta nación culpable, junto con usted, al arrepentimiento. Al hacerlo, no guardo por usted ningún rencor personal. No existe techo bajo el que podría sentirse más seguro que el mío, y nada hay en mi casa que bien pudiera necesitar para su comodidad y yo no estuviera más que dispuesto a ofrecerle. En efecto, lo consideraría un privilegio, para así poder darle un ejemplo de cómo se han de tratar los hombres entre sí. Soy un hombre igual a usted, no su esclavo.

Frederick Douglass

Leave A Comment