G. E. M. Anscombe

Mr Truman’s Degree (1957)

Vínculo al texto original:

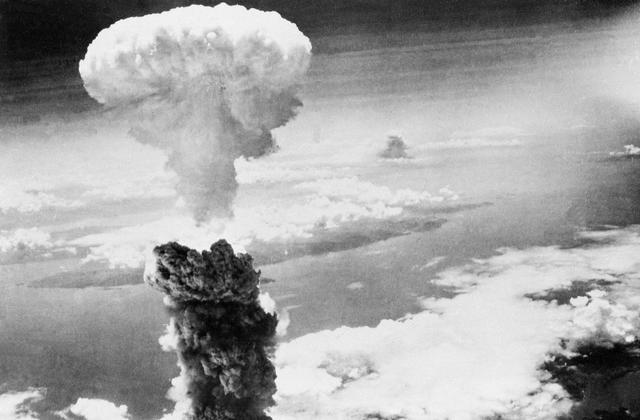

Explosión de la bomba atómica arrojada sobre Nagasaki

Este panfleto fue publicado por la propia autora (Oxford, 1957). Una vez más, se publica en este blog una obra de la filósofa Elizabeth Anscombe. Pero esta vez se trata de un escrito muy distinto. El título del señor Truman es una de las publicaciones más famosas de Anscombe, quien decidió divulgar este panfleto en señal de protesta ante la decisión de la Universidad de Oxford, su institución, de honrar al presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman.

Este texto es fundamental para conocer parte del pensamiento ético de Anscombe, y marca el profundo contraste entre sus ideas y las tendencias filosóficas contemporáneas. Sin dar mi parecer sobre lo que aquí expone, creo que este escrito de Anscombe sigue teniendo hoy tanto valor y vigencia como en la ocasión en la que lo publicó. Lejos de ser una mera opinión sobre un acontecimiento puntual en la historia, los problemas y las perspectivas que plantea la filósofa nos invitan a reflexionar sobre nuestra actualidad (y nuestro futuro), y nos alientan a reconsiderar los fundamentos morales de nuestro mundo contemporáneo.

El título del señor Truman

I

En 1939, al estallar la guerra, el presidente de Estados Unidos exigió a las naciones beligerantes garantías de que no se atacaría a las poblaciones civiles.

En 1945, sabiendo que el enemigo japonés había intentado negociar la paz dos veces, el presidente de Estados Unidos dio la orden de lanzar una bomba atómica sobre una ciudad japonesa; tres días después, se lanzó una segunda bomba, de otro tipo, sobre otra ciudad. No se dio ningún ultimátum antes de lanzar la segunda bomba.

Así contrapuestos, estos hechos ofrecen un contraste suficiente para plantearse algunas preguntas. Es evidente que las cosas cambiaron; nos gustaría ver el proceso detallado. Creo yo que no es difícil dar una explicación inteligible:

(1) El gobierno británico ofreció al presidente Roosevelt las garantías exigidas, con una salvedad que significaba: “Si los alemanes lo hacen, nosotros también lo haremos”. Uno no promete atenerse a las reglas de Queensberry si el oponente las rechaza.

(2) Se proclamó que la única condición para poner fin a la guerra sería la rendición incondicional. Al margen de “la liberación de los pueblos oprimidos”, los objetivos eran de carácter vago. A la exigencia de rendición incondicional se le sumó la determinación de no hacer la paz con el gobierno de Hitler. En vista de las características del régimen de Hitler, aquella actitud era más que comprensible. No obstante, ahora algunos tienen dudas al respecto. Se señala que la misma derrota hubiera generado rápidamente el descrédito y la caída de aquel gobierno. Sobre esto, no puedo dar una opinión firme. El asunto más importante, a mi entender, es si la intención de no hacer la paz con el gobierno de Hitler necesariamente conllevaba el objetivo de la rendición incondicional. Si, como no resulta imposible, hubiéramos podido formular un objetivo bien definido, un esquema general de los términos que estábamos dispuestos a aceptar con Alemania, al tiempo que dejáramos en claro que no aceptaríamos negociar con el gobierno de Hitler, entonces la cuestión de la sabiduría de esta última exigencia me parece menor; pero si no se hubiera podido, entonces ya está resuelto el asunto. La raíz de todos los males fue la insistencia en la rendición incondicional. El vínculo entre semejante exigencia y la necesidad de usar los métodos bélicos más agresivos es obvia. De por sí, proponerse un objetivo ilimitado en la guerra es estúpido y barbárico.

(3) Los alemanes hicieron gran cantidad de bombardeos indiscriminados en este país. Es imposible para una persona no informada saber hasta qué punto esto se debió, en un comienzo, a la indiferencia de los pilotos respecto de usar sus cargas solo contra objetivos militares y hasta qué punto se debió a la política expresa de quienes los enviaron. Tampoco sé qué estábamos haciendo en este mismo sentido en aquel momento, pero sin dudas hubiera sido muy tonto pensar, en 1939, que tales bombardeos no escalarían hasta transformarse en ataques aéreos deliberados sobre ciudades.

(4) Durante cierto tiempo antes de que estallara la guerra, y con mayor intensidad después, en este país se hacía propaganda en torno a la “indivisibilidad” de la guerra moderna. La población civil, nos decían, es en realidad tan combatiente como las fuerzas en el frente de batalla. El poderío militar de una nación incluye toda su capacidad económica y social. Por lo tanto, la distinción entre aquellos que se dedican a luchar en la guerra y la población general es, en gran medida, irreal. No existe tal cosa como un no participante; no se puede comprar un sello de correo o cualquier producto tasado o cultivar una papa o preparar una comida sin contribuir al “esfuerzo de guerra”. La guerra es sin dudas un “mal espantoso”, pero una vez desatada nadie puede “salir de ella”. Entonces, si se libra una guerra se comete un “mal”, pero no se puede evitar intervenir en ella. Existía una doctrina de “responsabilidad colectiva” con un tono moral lúgubremente elevado. La conclusión era que no tenía sentido marcar una línea entre objetivos de ataque legítimos e ilegítimos. Así los capellanes de la democracia. No estoy segura de cómo encajaban los niños y los ancianos en este relato: quizás alentarían a los soldados y a los fabricantes de municiones.

(5) Los japoneses atacaron Pearl Harbour y se desató la guerra entre Estados Unidos y Japón. Algunos historiadores estadounidenses (republicanos) afirman ahora que el hecho reconocido de que el gobierno estadounidense estuviera al tanto de un ataque inminente horas antes de que ocurriera, pero que no alertara al comando local, solo puede explicarse por la intención de avivar las pasiones del pueblo estadounidense. Sea como fuere, esas pasiones se avivaron convenientemente y se entró en guerra con los mismos objetivos vagos y por ende ilimitados; una vez más, la rendición incondicional era la única condición que pondría fin a la guerra.

(6) Luego, ocurrió el gran cambio: adoptamos el sistema de “bombardeo zonal”, en lugar del “bombardeo de objetivos”. Aquellos diferían incluso de los grandes ataques aéreos sobre ciudades —como ya había ocurrido en el transcurso de la guerra— por ser mucho más amplios y devastadores y mucho menos aleatorios; se marcaban puntos en zonas urbanas enteras y se lanzaban bombas de manera sistemática. “Atila era un marica”, como se titulaba un artículo del Chicago Tribune sobre este asunto.

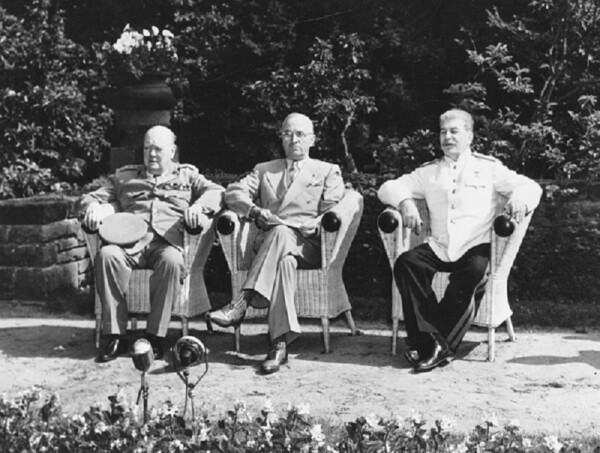

(7) En 1945, durante la conferencia de Potsdam en julio, Stalin informó a los mandatarios estadounidense y británico que había recibido dos peticiones de los japoneses para actuar como mediador, con miras a poner fin a la guerra. Se había negado. Los Aliados acordaron el “principio general” (¡maravillosa frase!) de usar el nuevo tipo de arma que Estados Unidos ahora poseía. A los japoneses se les dio una oportunidad bajo la forma de la Declaración de Potsdam, que instaba a la rendición incondicional ante la fuerza aplastante que pronto se desataría contra ellos. El historiador de la Encuesta de Asuntos Internacionales considera que esta frase perdió su sentido al declararse una serie de términos; pero de estos, los que incluían las exigencias de los Aliados eran, en general, de naturaleza tan amplia y vaga que, más que un conjunto de condiciones, parecían una declaración de cómo sería una rendición incondicional. El consenso general parece ser que los japoneses estaban lo suficientemente desesperados como para aceptar la Declaración, de no haber sido por su lealtad al emperador: con toda certeza, los “términos” hubieran permitido a los Aliados deshacerse de él, si así hubieran querido. Los japoneses rechazaron la Declaración. En consecuencia, se lanzaron las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki. La decisión de usarlas contra las personas fue del señor Truman.

Elizabeth Anscombe

Que los hombres decidan matar a los inocentes como medio para sus fines siempre es asesinato, y el asesinato es una de las peores acciones humanas. Entonces, la prohibición de matar deliberadamente a prisioneros de guerra o a la población civil no es como las reglas de Queensberry: su vigor no depende de que se la establezca en términos del derecho positivo que las partes intervinientes escriben, acuerdan y cumplen.

Cuando digo que elegir matar a los inocentes como medio para un fin es asesinato, digo lo que en general se aceptaría como correcto. Pero se me preguntará por mi definición de “los inocentes”; la daré, pero más adelante. Aquí no hace falta, porque lo de Hiroshima y Nagasaki no nos pone ante un caso límite. Al bombardear estas ciudades, sin dudas se decidió matar a los inocentes como medio para un fin. A una enorme cantidad de ellos, de una sola vez, sin advertencia, sin los intersticios de escape ni la posibilidad de ponerse a resguardo que existía incluso en los “bombardeos zonales” de las ciudades alemanas.

Siempre me desconcertó la hipocresía común respecto de la valentía del presidente Truman al tomar esta decisión. Por supuesto, sé que se puede ser cobarde sin tener razón para pensar que uno está en peligro. ¿Pero cómo se puede ser valiente? Hace poco logré entenderlo: el término es un reconocimiento de la verdad. El señor Truman fue valiente porque —y solo porque— lo que hizo fue malo. Mas considero que el juicio es erróneo. Dadas las circunstancias adecuadas (por ejemplo, que ninguna persona cuya opinión sea relevante se muestre en contra), una persona mediocre puede hacer cosas sumamente malvadas sin por eso volverse impresionante.

Yo decidí oponerme a la propuesta de que aquí en Oxford se le concediera al señor Truman un título honorífico. Pues bien, un título honorífico no es un premio al mérito: es, digamos, un premio por ser una persona muy distinguida, y sería insensato cuestionar si un candidato merece ser tan distinguido como lo es él. Es por eso que, en general, la cuestión de si tal o cual debería recibir un título honorífico carece de interés. Es harto difícil que una persona muy distinguida sea también un delincuente conocido, y si por ventura fuera un delincuente desconocido, en mi opinión sería impropio plantear el tema. El asunto solo puede despertar un mínimo interés en el caso bastante raro de que un hombre sea conocido en todas partes a causa de cierta acción, en vista de la cual honrarlo sería adulación.

Se me ha acusado de ser “altruista”. Debo de estar diciendo “No haz de hacer el mal para que venga el bien”, que es una doctrina desagradablemente altruista. La acción era necesaria, o al menos se la estimaba necesaria, según la opinión militar experta y competente; es probable que haya salvado más vidas de las que sacrificó; tuvo un buen resultado, puso fin a la guerra. Vamos: si tuvieras que elegir entre hervir vivo a un bebé o hacer que mil personas sufran un desastre terrible (o un millón, si mil no son suficientes), ¿qué harías? ¿Vas a ponerte en pose y decir “No haz de hacer el mal para que venga el bien”? (Aquellos que jamás hayan oído tales argumentos apenas podrán creer que existan y pasarán esto de largo rápidamente).

“No cabe duda de que se logró salvar una enorme cantidad de vidas”. Dadas las condiciones, estoy de acuerdo. Es decir, de no haberse lanzado esas bombas, los Aliados hubieran tenido que invadir Japón para lograr su cometido, y así hubiera ocurrido. Muchísimos soldados de ambos bandos hubieran resultado muertos; se dice (y es probable que sea cierto) que los japoneses hubieran masacrado a los prisioneros de guerra; y gran cantidad de sus civiles hubieran muerto a causa de bombardeos “ordinarios”.

Esto no lo discuto. Dadas las condiciones, es posible que gracias a aquella acción se haya evitado todo esto. ¿Pero según qué condiciones? El objetivo ilimitado, la fijación con la rendición incondicional. Haber desestimado el hecho de que los japoneses deseaban negociar la paz. El carácter de la Declaración de Potsdam, la “oportunidad”. No insinuaré, como algunos desearían, que se esperaba usar las nuevas armas con ansia exultante, pero es plausible considerar que la conciencia de poseer tales instrumentos haya tenido cierto efecto sobre cómo se ofreció la “oportunidad” a los japoneses.

Ahora podemos reformular el principio de hacer el mal para que venga el bien: cualquier tonto puede ser tan truhan como le plazca.

Recomiendo esta historia a los estudiantes que cursen Clásicos, ya que arroja una luz deslumbrante sobre la tesis de Aristóteles de que no se puede ser ni hacer algo bueno si uno es estúpido.

Comuniqué al senior proctor mi intención de oponerme al título del señor Truman. Él solicitó al secretario general que me informara sobre el proceso. Se informó al vicerrector; se me preguntó con discreción si tenía un grupo que me respaldara. No lo tenía; pero se instó a una Casa importante a que votara a favor del título. A los profesores de St. John sencillamente se les dijo: “Las mujeres están tramando algo en la Convocation [cuerpo gobernante de la universidad]; debemos ir y votar contra lo que proponen”. En Worcester, en All Souls, en New College, sin embargo, hubo muchas objeciones de conciencia, según oí. Se halló una razón para satisfacerlos: “¡Sería erróneo querer CASTIGAR al señor Truman!” Debo decir que prefiero lo de St. John.

Al censor de St. Catherine se le encomendó una tarea odiosa. Debía pronunciar un discurso que pretendiera demostrar que un par de masacres a cuenta de un hombre no son precisamente una razón para no honrarlo. Contaba, empero, con una gran ventaja: no debía convencer a su audiencia, que ya estaba muy convencida de aquella proposición. De todas formas, tenía que montar un espectáculo.

La defensa, creo yo, no hubiera sido muy bien recibida en Nuremberg.

No estamos de acuerdo con la acción; no, pensamos que fue un “error”. (Así es como hablan ahora los comunistas sobre las acciones más homicidas de Stalin). Además, el señor Truman no creó las bombas por sí mismo ni decidió lanzarlas sin consultar a nadie; no, solo fue responsable de la decisión final. Momento, no se puede responsabilizar a un hombre solo porque “su firma aparece al pie de la orden”. O tal vez ni siquiera fue responsable de la decisión. No quedó tan claro si el señor Bullock quiso decir esto o no; pero jamás oí a nadie más que pareciera desacreditar las gestas del señor Truman. Por último, una acción de este tipo es, después de todo, solo un episodio: un incidente, digamos, en una trayectoria. El señor Truman hizo algunas cosas buenas.

Sé que, en cierta forma, un discurso semejante no merece ser analizado; después de todo, tan solo fue algo que decir en vista de la ocasión. Y algo tenía que decir. No hemos de suponer que se puede vislumbrar algo de lo que en verdad piensa una persona a partir de lo que dice en tales circunstancias. Ver al profesor Stebbing exponer las falacias lógicas de los discursos de los políticos es un espectáculo cómico.

Harry S. Truman

II

Decidir matar a los inocentes como medio para un fin siempre es asesinato. Naturalmente, matar a los inocentes como fin en sí mismo también es asesinato; pero eso no es más que un posible cambio futuro para nosotros*: en nuestra parte del mundo, es una práctica que hasta ahora solo se ha limitado a los nazis. Pretendo que mi formulación se tome en sentido estricto; cada término en ella es necesario. Pues matar a los inocentes, incluso aunque uno sepa por certeza estadística que lo que uno hace llevará a eso, no necesariamente es asesinato. Es decir, si se ataca una serie de objetivos militares, como fábricas de municiones y arsenales, aun con el mayor cuidado posible, es muy factible que mueran algunas personas inocentes; pero eso no es asesinato. En cambio, la falta de escrúpulos al considerar las posibilidades lo convierte en asesinato. Copio aquí, a modo de ejemplo, una carta que recibí hace poco de Holanda:

Leímos en nuestro periódico sobre su oposición a Truman. A mí tampoco me agrada, pero ¿sabía que durante la guerra los ingleses bombardearon los diques de nuestra provincia, Zelandia, una isla donde nadie podía escapar a ninguna parte? Donde la población entera se ahogó, niños, mujeres, agricultores que trabajaban en los campos, todo el ganado, todo, cientos y cientos, ¡y éramos sus aliados! Nadie habla sobre eso. Quizás sería bueno saberlo. O recordarlo.

Eso se hizo para cerrar el paso a un ejército alemán en retirada. Creo que mi corresponsal dice algo cierto.

Quizás resulte imposible tomar la cosa (o la gente) que se pretende destruir como objetivo; quizás solo sea posible atacarla si se toma como objetivo algo que incluye gran cantidad de personas inocentes. Entonces, no se puede decir que murieron por accidente. Aquí la acción es un asesinato.

“¿Pero dónde se marca el límite? Es imposible marcar un límite exacto”. Este es un argumento común y absurdo contra marcar cualquier límite; puede que sea muy difícil y sin dudas existen casos marginales. Pero hemos caído en la costumbre de no marcar ningún límite y de dar justificaciones que a una mente no cautiva solo le podrían resultar un mal chiste. Sin importar dónde se marque el límite, no quedan dudas de que ciertas cosas se hallan a uno u otro lado.

¿Quiénes son, entonces, “los inocentes” en la guerra? Son todos aquellos que no combaten y que no están abocados a proveer los medios para combatir a quienes sí lo hacen. Un agricultor que cultiva trigo y puede alimentar a las tropas no “provee los medios para combatir”. En este respecto, el límite también puede ser difícil de marcar; pero eso no significa que no exista límite que marcar o que, incluso teniendo dudas sobre el punto exacto donde marcarlo, no podamos saber con toda claridad que esto o aquello sobrepasa el límite.

“¡Pero es probable que quienes luchan sean conscriptos! En ese caso, son tan inocentes como cualquier otro”. Aquí, “inocente” no es un término que se refiera a la responsabilidad personal en absoluto. Más bien significa “no dañino”. Quienes combaten sí son “dañinos”, por lo que se los puede atacar; pero si se rinden, en este sentido se vuelven inocentes, y por ende no se los puede maltratar o matar. Tampoco hay fundamento para imputarles un delito penal; ciertamente, no porque un hombre carezca de responsabilidad personal al combatir, sino porque no eran súbditos del estado del que son prisioneros.

Al respecto, existe un argumento que por experiencia sé que es necesario prevenir, aunque pienso que es visiblemente capcioso. Es el siguiente: según mi teoría, ¿no se deduce que solo se puede matar a un soldado cuando está llevando a cabo un ataque? Así, por ejemplo, sería imposible atacar un campamento mientras duerme. La respuesta es que “lo que alguien está haciendo” puede referirse tanto a lo que hace en el momento como a su papel en determinada situación. Un soldado en armas es “dañino” en este último sentido, incluso cuando duerme. No obstante, es cierto que no se debe atacar al enemigo con más fuerza de la necesaria para dejarlo hors de combat.

Estas concepciones son distintas e inteligibles; antiguamente se hubiera dicho que formaban parte del derecho de las naciones. Cualquiera puede ver que son buenas y las honramos con nuestra indignación moral cuando nuestros enemigos las violan. Sin embargo, la realidad es que están desapareciendo y solo quedan fragmentos de ellas. Se dice que el general Eisenhower, por ejemplo, habló alguna vez con desprecio de la noción de caballerosidad para con los prisioneros: como si eso se basara respetar su virtud o la nación de la que provienen, y no en el hecho de que ahora se hallen indefensos.

Es muy característico de nuestros días hablar con horror sobre matar, más que sobre asesinar, y en consecuencia, como en la guerra uno se aboca a matar (por ejemplo, “un mal necesario”), que no importe a quién se mata. Esto parece ser en gran parte obra del Diablo; pero también sospecho que en parte es un efecto de la existencia del pacifismo, como una doctrina que muchos respetan, aunque no la adoptarían. Este efecto no existiría si las personas tuvieran una noción clara de qué convierte al pacifismo en una doctrina falsa.

Por lo tanto, me parece importante demostrar que el hecho de que un ser humano mate a otro en forma deliberada no es inevitablemente malo. Quizás parezca una pérdida de tiempo, ya que la mayoría rechaza el pacifismo, pero no deja de ser importante argumentar sobre esta idea, porque al hacerlo se aprecia que existen restricciones muy estrictas respecto de la matanza legítima. Por supuesto, la gente acepta esto dentro del estado, pero en lo que hace a la guerra, tiene la idea de que cualquier restricción sería como las reglas de Queensberry, en lugar de marcar la diferencia entre ser culpable o no de asesinato.

No hablaré aquí sobre el individuo que actúa en propia defensa. Si mata a quien lo ataca a él o a alguien más, debe ser por accidente. Tener la intención de matar, incluso cuando es en defensa propia, es asesinato. (Me temo que hasta esta idea está desapareciendo. Hace poco se absolvió a un hombre que había montado con éxito una trampa letal para matar a un ladrón en su ausencia).

Pero el estado tiene en realidad la autoridad para ordenar la matanza deliberada en pos de proteger a su pueblo o de corregir injusticias espantosas. (Por ejemplo, el sufrimiento de los judíos a manos de Hitler hubiera sido una causa de guerra razonable). La razón es bastante sencilla: podemos verla con toda claridad si consideramos primero el derecho del estado a ordenar tal matanza dentro de sus fronteras. No me refiero a la pena de muerte, sino a lo que ocurre cuando se producen disturbios o cuando se debe capturar a delincuentes violentos. A veces solo es posible contener a los manifestantes o capturar a los delincuentes por la fuerza. La ley sin fuerza es inútil, y los seres humanos sin leyes son desdichados (aunque nosotros, que tenemos demasiadas leyes demasiado cambiantes, quizás no podamos percibirlo de manera clara). Todo esto resulta bastante obvio, aunque mientras más pacífica sea una sociedad, menos obvio resulta que la fuerza en manos de los agentes de la ley deba llegar al punto de matar. Sería perfectamente obvio en cualquier ocasión de disturbios o de crimen organizado que requiriera el uso de la violencia por parte de los agentes de la ley.

Winston Churchill, Harry S. Truman y Josif Stalin en la Conferencia de Potsdam

La cuestión de la pena de muerte es un asunto muy diferente. El estado no lucha contra el delincuente condenado a muerte. Es por eso que la pena de muerte no es indispensable. La gente sigue discutiendo si su finalidad es la disuasión o la venganza; no es ni lo uno ni lo otro. No es la disuasión, porque nadie ha podido probar nada al respecto y la gente piensa lo que piensa de acuerdo con sus prejuicios. Y no es la venganza, porque eso no le incumbe a nadie. La confusión al respecto surge de que se diga —correctamente— que el estado castiga al delincuente, y “castigo” remite a “venganza”. Por lo tanto, muchas personas humanitarias no están de acuerdo con esa idea y prefieren conceptos como los de “corrección” y “rehabilitación”. Sin embargo, la acción del estado al privar a un individuo de sus derechos, hasta de su vida misma, debe considerarse desde dos puntos de vista. Primero, el del propio individuo. Si pudiera decir con justicia “¿Por qué me hacen esto? No lo merezco”, entonces el estado actuaría de forma injusta. Por ende, debe probarse que es culpable, y el estado solo tiene derecho a imponerle una pena si es como castigo. El concepto de castigo es nuestra única salvaguarda contra el “bien” que se nos pueda hacer, de maneras que conlleven la privación de derechos, a manos de los poderosos desvergonzados. Segundo, por el lado del estado, la justicia retributiva divina no le concierne: solo debe proteger a su pueblo y detener a los malhechores. El fundamento de su derecho a privar de la libertad e incluso de la vida solo es que el malhechor es un problema, como un miembro gangrenoso. Por lo tanto, puede cortarlo por completo si su delito fuera tan vil como para no poder exclamar justamente “No merezco esto”. Mas cuando digo que el único fundamento del derecho del estado a matarlo es que es un problema, solo significa que es un problema en tanto que malhechor. La vida de los inocentes es el verdadero propósito de la sociedad, por lo que, si llegan a resultar un problema por alguna otra razón (que sean difíciles de cuidar, por ejemplo), eso no justifica que el estado se deshaga de ellos. Aunque esa es otra cosa hacia la que quizás nos dirijamos. Pero la sangre de los inocentes clama al cielo por venganza.

Así, el malhechor que ha sido declarado culpable es la única persona indefensa a la que el estado puede imponerle la muerte. No tiene por qué hacerlo; puede optar por leyes más clementes. (No tengo ningún prejuicio en favor de la pena de muerte). Cualquier otra persona indefensa es, como tal, inocente, en el sentido de “no dañina”. Por eso, el estado solo puede disponer la matanza de otros súbditos que no sean los delincuentes condenados si ocasionan disturbios o si hacen algo que solo puede detenerse por la fuerza, a través de los agentes de la ley.

Pues bien, este es también el fundamento del derecho del estado a ordenar que el pueblo luche contra un enemigo externo que lo ataca injustamente a él o a algo que le pertenece. El derecho a ordenar la lucha por causa de males ajenos, para rectificar aquello que afecta a un pueblo que en realidad no está bajo protección del estado, es algo más difuso, por supuesto, pero existe dada la empatía común de los seres humanos, por la que uno se compadece del prójimo agredido. Por lo tanto, en un sentido restringido, se puede decir que algo que pertenece o concierne a uno mismo sufre una agresión cuando se agrede o maltrata injustamente a cualquier otro.

El pacifismo, entonces, es una doctrina falsa. Ahora bien, sin dudas, es malo solo por esa razón, porque siempre es malo tener una falsa conciencia. En este sentido, la doctrina de que hacer una apuesta es un acto malo es errónea: no está mal apostar lo que no está mal arriesgar o dejar caer en el mar. Pero me interesa sostener que el pacifismo es una doctrina dañina en un sentido mucho más contundente que este. Incluso la predominancia de la idea de que apostar es malo no tendría consecuencias particularmente negativas; una doctrina falsa que no hace más que prohibir lo que en realidad no está mal no tiene por qué promover algo malo. Con el pacifismo, sin embargo, ocurre otra cosa. Es un factor en esa pérdida de la noción de asesinato, que es mi principal interés en este panfleto.

Muchas veces oí decir algo así como: “Está muy bien decir ‘No haz de hacer el mal para que venga el bien’. Pero la guerra es mala. Todos lo sabemos. Por supuesto, se puede ser un pacifista absoluto. Puedo respetarlo, pero no puedo serlo, como tampoco la mayoría de la gente. Entonces, debemos aceptar el mal. No es que no veamos el mal. Y una vez aceptado, se debe ir a fondo”.

Esto es como si estuviera estafando a una persona y, cuando alguien intentara detenerme, dijera: “¡Honestidad absoluta! Respeto eso. Pero, sin dudas, la honestidad absoluta en realidad significa no poseer nada en absoluto…”. Tras ofrendar unos sollozos y unas pocas lágrimas por la honestidad absoluta, sigo adelante con lo mío.

La respuesta correcta a la afirmación de que “la guerra es mala” es que estar en guerra está mal (que es una desdicha, por ejemplo). No caben dudas de que si dos naciones están en guerra al menos una de ellas es injusta. Pero eso no prueba que esté mal luchar o que, si se hace, uno también pueda cometer asesinatos.

Naturalmente, mi afirmación de que el pacifismo es una doctrina muy dañina depende de que sea falsa. Si fuera una doctrina verdadera, su fomento a esta absurda “hipocresía del estándar ideal” no se imputaría en su contra. Pero dado que es falsa, me inclino a pensar que es también muy mala, en un grado inusual para una idea que parecería errar por exceso de nobleza.

Al considerar la historia de los acontecimientos entre 1939 y 1945, no me sorprende que se confieran honores al señor Truman. Pero al considerar sus acciones en sí, vuelvo a sorprenderme.

Algunos de veras elogian los bombardeos y aprueban la acumulación de armas atómicas, con base en que son tan terribles que las naciones sentirán temor de volver a desatar una guerra. “Hemos hecho una alianza con la muerte y celebramos un pacto con el infierno”. No parece haber buenos fundamentos para creer que esto pueda mantenerse así durante mucho tiempo.

El presidente Truman (izq.) recibe el título honorífico en Oxford, 1956.

Hace bastante ya que los pacifistas sostienen en su propaganda que los hombres han de volverse más homicidas cuanto más avanzadas sean sus técnicas de destrucción; quienes defienden el asesinato aprovechan con entusiasmo este punto, por lo que imagino que es algo que acepta casi todo el mundo por estos días. Por supuesto, no es verdadero. En tiempos de Napoleón, por ejemplo, los medios de destrucción habían avanzado bastante con respecto a la época de Enrique V; pero Enrique, no Napoleón, cometió grandes masacres de civiles, y al cometer actos especialmente atroces argüía que los franceses eran un pueblo pecador y que Dios le había encomendado la misión de castigarlos. Además, no caben dudas de que, hasta ahora, las masacres a grandísima escala se cometieron en épocas con métodos de matanza sumamente primitivos. Hoy se fabrican armas cuyo único propósito es ser usadas para masacrar ciudades. Pero los responsables no son asesinos por tener estas armas; las tienen porque son asesinos. Si carecieran de bombas atómicas, cometerían masacres con otras bombas.

Las protestas de quienes carecen de poder son una pérdida de tiempo. No estaba aprovechando la oportunidad para hacer un “acto de protesta” contra las bombas atómicas; me opongo con vehemencia a nuestro acto de rendir honor al señor Truman, porque la culpa de una mala acción se puede compartir a través del elogio y la adulación, así como de su defensa. Cuando me desconcierta la actitud del vicerrector y del Hebdomadal Council [órgano ejecutivo de la Universidad de Oxford], miro a mi alrededor en busca de alguna explicación sobre por qué tantas personas en Oxford estarían dispuestas a halagar a un hombre semejante.

Alcanzo a entender un poco la cuestión cuando considero las obras de filosofía moral de Oxford desde la Primera Guerra Mundial, que últimamente tuve la oportunidad de leer. Su carácter es fácil de mostrar en pocas palabras. Hasta la Segunda Guerra Mundial, la filosofía moral predominante en Oxford enseñaba que una acción puede ser “moralmente buena” sin importar cuán cuestionable fuera el acto cometido. Un ejemplo serían los esfuerzos de Himmler por exterminar a los judíos: lo hizo por la “motivación del deber” que tiene un “valor supremo”. En la misma filosofía (que tiene bastantes pretensiones de seriedad moral, al afirmar que lo “correcto” es un carácter objetivo de los actos que se puede discernir a través de un sentido moral), también se sostiene que puede ser correcto matar a los inocentes para bien del pueblo, ya que el “deber prima facie” de procurar determinada ventaja podría pesar más que el “deber prima facie” de no matar a los inocentes. Este tipo de filosofía es menos predominante ahora, y en su lugar hallo otra, cuyo principio cardinal es que “bueno” no es un término “descriptivo”, sino un término que expresa una actitud favorable de parte del emisor. De la mano de esto —aunque desconozco si existe algún vínculo lógico— viene la doctrina de que es imposible tener leyes morales demasiado generales; leyes como “Mentir está mal” o “No haz de cometer sodomía” son reglas prácticas que una persona experimentada sabe cuándo romper. Además, tanto la elección de las reglas según las que proceder como los ajustes cuidadosos según el caso particular se basan en la adecuación a la “forma de vida” que se prefiere. Ambas filosofías, por ende, contienen un rechazo a la idea de que existan tipos de acciones, como el asesinato, que puedan desestimarse en absoluto. Desconozco cuán influyentes puedan haber sido o sean, tal vez son más bien sintomáticas. Sean influyentes o sintomáticas, arrojan algo de luz sobre la situación.

Aún es posible hacerse a un lado de este asunto vergonzoso, hasta cierto punto; se puede no asistir a la Encaenia; si para alguien que normalmente iría resultara embarazoso poner como excusa otros compromisos, podría acusar que está en cama. Yo, en efecto, temo asistir, no sea que la paciencia de Dios se agote de repente.

* Esto parecerá una aseveración ridícula; pero sin dudas vamos camino a ello, y no encuentro razones para estar segura de que no ocurrirá.

[…] Los libros reseñados, estupendos ambos, cuentan una doble historia. Por un lado, “las vidas entrecruzadas de estos cuatro personajes: una novelista bohemia embarcada en una búsqueda espiritual, una ferviente católica conversa madre de siete hijos, una atea criada entre privilegios y una ama de casa con hijos que terminó escribiendo el primero de sus dieciséis libros pasados ya los cincuenta”. Por otro lado, la historia filosófica de dos perspectivas éticas radicalmente opuestas y enfrentadas. Y ambas historias en realidad vienen a ser la misma, pues las ideas filosóficas que desarrolló ese grupo de mujeres no eran etéreas (“injustificadas e infructuosas”, podría decirse, parafraseando a Ayer), sino que estaban en el mundo y configuraban su manera de ser y de actuar. Ambos libros recuerdan lo sucedido en 1956 cuando Oxford decidió nombrar doctor honoris causa al presidente de los Estados Unidos de América Harry Truman, a lo cual se opuso con fervor Elizabeth Anscombe. Truman fue el hombre que ordenó en última instancia el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, y Anscombe no negaba que esa decisión hubiera salvado miles de vidas y, a la postre, puesto fin a la Segunda Guerra Mundial. Pero, hablando de hechos, el hecho era que Truman era un asesino puesto que había ordenado el asesinato de cientos de miles de personas inocentes. Algo pasaba con la moral cuando un asesino era honrado con títulos (aquí puede leerse la argumentación de Anscombe). […]